「Waltz for Ophelia」は、三か月以上も私を苦しめた。

- Hakdo

- 7月4日

- 読了時間: 5分

更新日:7月11日

作曲の背景

本日、「Waltz for Ophelia」が全世界にリリースされた。

この曲はト短調で始まり、今までに作ったどの作品よりも激情的で音数が多いと思う。

私はいつも、作曲する際にリスナーの感情を最優先に考える。

もちろん、自分の感情を表現し、創作欲を満たすことが創作の根本的な動機ではあるが、

自分だけが満足して、他人に聴かれない音楽を苦労して作る意味を、私はまだ見出せていない。

作曲を生業にしようとしている今、

もっと安定した、豊かな収益の流れを作らなければならないという、

非常に現実的な理由から、

私はいつもリスナーの感動を中心に据えてアイデアを考える。(もちろん時には、自分の好みに合わせて作った曲をリリースすることもある。「Kamyu's Spell」がその一例だ。)

「Waltz for Ophelia」も、このような方針のもとで書かれた曲である。

実は3月にすでに一曲完成して録音まで済ませたが、出来上がってみると構成や音楽的な説得力に大きな欠陥を感じ、大きな自己嫌悪に陥ってその楽曲を完全に破棄した。

その破棄した曲のメロディーを元にモチーフとして発展させ、新たに「Waltz for Ophelia」を書き上げた。

ちょうどこの頃、ショパンのスケルツォに夢中になっており、特にスケルツォ第3番の激しいコーダに心を奪われていたので、それに似た感動を少しでも届けられるような曲を書きたいと思った。

前作での痛い失敗を通じて、どうすれば音楽を魅力的に展開できるか、少し学ぶことができたし、モチーフも既存のメロディーを発展させたものであったため、「書く」こと自体にはそれほど苦労しなかった。

しかし、本当の問題は曲を書き終えて録音した後だった。

ノイズとの60日間の戦い

録音を終えると、リリースに耐えうる最低限のオーディオ品質を確保するために、モニタリング、ミキシング、マスタリングのプロセスを行う。

今回はこの段階で、私は完全にお手上げになってしまった。

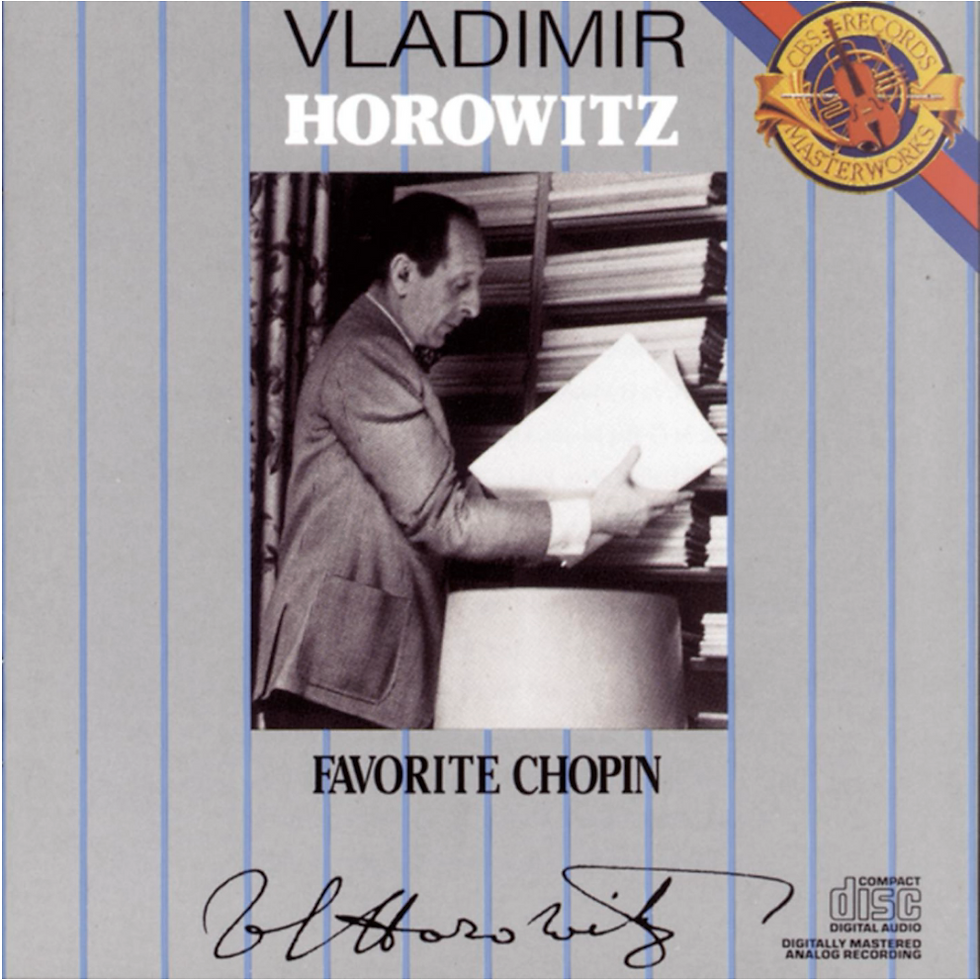

録音当時、ホロヴィッツの演奏に深く感動しており、彼特有の荒々しく、やや攻撃的なタッチと音響を自分でも表現してみたくなった。

そのため、普段よりリアルでアコースティック、そして洗練されていない音色のバーチャルピアノ音源(Addictive Keys)を使用したが、これが問題の発端だった。

非常に粗く未加工な音色だったため、その音の質感はとても気に入ったが、代償として多くの自然なノイズが含まれていた。

リアルで野性的な打鍵音や倍音など、バーチャル音源から出るあらゆる荒い音が混ざり合い、録音の瞬間には聞こえず予想もできなかった多種多様なノイズが音源に残ってしまった。

以前のリリースでノイズに苦しんだ経験から、私はノイズに非常に執着するようになってしまい、音源を0.X秒単位でモニタリングし、ノイズを見つけては取り除こうと必死に作業した。

打鍵音自体にノイズが混じっていて耳に不快な場合もあれば、打鍵音そのものには問題がなくても、右手の特定の音の倍音と左手の別の音の倍音が重なり、奇妙なノイズを生む場合もあった。

後者の場合は、同時に鳴る各音のベロシティ、持続時間、タイミングによって何千通りもの組み合わせがあった。

私は倍音同士が生むノイズを解決するため、ベロシティを微細に調整したり、音のタイミングを前後にずらしたり、特定の音だけリバーブを切ったり弱めたり逆に増やしたりした。

また、その音だけに特殊なEQを適用したり、元々長く響かせるべき音を、倍音を最小限に抑えるために極端に短くしたり、他のバーチャルピアノ音源でその音だけを差し替えたり、音を混ぜたり、削除したり、周辺の無害な音まで変更したりした。

その音にだけPedal noiseを切ったり、逆に最大にしたり、マイキングだけ変えたりと、数百通りの方法を試し、ノイズと本気で戦った。

それでもどうしても絶対に消えないノイズもあり、その場合は内声に新たな音を加え、ベロシティを意図的に上げて以前のノイズを埋もれさせるようにした。

(「Waltz for Ophelia」の01:12〜01:15の部分で、右手のメロディーが左手内声のメロディーに埋もれているのが聞こえるはずだ。メロディーとは言い難いが、内声のトップノートを強調して、再登場した主題メロディーに新たなボイシングが加わったように聴かせようとした。これはノイズを消すための作業の結果にすぎない。)

このように粘り強く研究精神を持って、多くのケースを試しながらより良い音源を作ろうとした点は評価できるかもしれない。

だが問題は、これを2ヶ月も続けたということだ。

4月に録音を終え、5月から本格的にミキシング、マスタリング、ノイズ除去作業を始めたが、一日中神経を尖らせて曲全体のノイズを取り除いても、

次の日に起きて再び聴いてみると、また新しい数十か所のノイズが聞こえてくるのだった。

正直、数日か、長くても一週間でノイズが全部消えると思っていた。

だが実際には、どれだけその日にノイズを削除しても、翌日にはまた違う場所で聞こえてくる。

このループに陥り、結局2ヶ月を費やしてしまった。

なぜ「Waltz for Ophelia」なのか

私は自分の曲に名前を付けるとき、深い意味を込めることはあまりない。

曲の雰囲気に合い、作品を少しでも特別に見せられるようなネーミングを探している。

現代においては、楽曲のタイトルは包装紙のようなものだと思っている。

現時点では、美しくパッケージする手段であり、効果的なマーケティングツールくらいに考えていて、大きな意味を込めているわけではない。

絶望的な旋律に合うように、悲劇的な運命の人物のためのワルツという名前にしたくて、

シェイクスピアの『ハムレット』に登場する「オフィーリア(Ophelia)」が思い浮かんだ。

簡単に紹介すると、彼女は純粋な女性だが、最後は狂気と死(溺死)へと至る悲劇的な運命をたどる人物である。

自作のアルバムアート

今回は私にとって初めて、リリースする楽曲のアルバムアートを自分の手で描いた。

iPadのArtSet4というアプリを使い、暗く混沌としたタッチの油絵を描こうと努力した。

絵の中の人物はもちろんオフィーリアであり、すでに溺れて死んだオフィーリアの不気味な顔を描くことで、彼女の運命の悲劇性を表現し、楽曲の鑑賞を補助するようにした。

写真

コメント